Entretien avec l'africaniste Odile Goerg

Retour sur son livre : L'Afrique, XVIIIe-XXIe siècle : du sud du Sahara au cap de Bonne-Espérance publié dans la collection « Autrement Junior » (2005)

Élue Professeure d’Histoire de l’Afrique contemporaine à l’Université Paris Diderot en 2001, les recherches d'Odile Goerg concernent l’histoire économique, culturelle et sociale dans le contexte urbain. Après avoir longtemps travaillé sur les villes, notamment Conakry et Freetown (urbanisme, architecture, équipements urbains, foncier, pouvoir), elle concentre son attention désormais sur les fêtes et les loisirs et tout particulièrement le cinéma comme pratique sociale en situation coloniale et post-coloniale mais aussi les nouveaux média (la presse, la radio) et la diffusion des idées qu’ils rendent possible.

Auteure d’un livre sur l’Afrique pour un public adolescent, elle reviendra dans l’entretien sur les questions que pose l’histoire africaine pour un public de jeunes lecteurs.

Comment ce documentaire dans la collection « Autrement Junior » est-il né ? Est-ce un livre de commande? Ou bien le fruit d’une rencontre entre l’éditeur et vous ? Une idée que vous avez eue et que la collection « Autrement Junior » vous a permis de réaliser ?

En tant qu’universitaire, j’écris plutôt pour adultes et ce livre, seule publication pour enfants, ou plutôt adolescents, parmi mes publications, est le fruit d’un hasard, d’une rencontre. Philippe Godard, qui dirigeait une collection chez « Autrement Junior » m’a sollicitée pour écrire ce livre par l’intermédiaire d’une amie commune. Simplement, les contraintes étaient assez fortes. En effet, les éditeurs voulaient une approche biographique. Or, si l’on va dans le passé lointain, il est difficile de présenter des personnages historiques avec des faits avérés et une vraisemblance suffisante. C’est pourquoi, et nous en reparlons sûrement, j’ai trouvé parfois des personnages génériques – les Signares, les tirailleurs – plutôt que de prendre un individu. Cependant, cette approche biographique me semble importante parce qu’effectivement pour accrocher les enfants, on a besoin souvent d’un personnage, d’une trajectoire.

Et précisément, c’est aussi bien l’approche du magazine Bulles que de la collection « Lucy ».

La part de l’invention peut être plus grande que le fait historique quand on veut une approche biographique. Quand on remonte dans le temps, on n’a aucune représentation de ces personnages. Quand il s’agit d’un empereur, on va le présenter comme majestueux selon des critères occidentaux, mais en raison de sa fonction et non pas d’une réalité historique que l’on ne connaît pas. Par conséquent, pour surmonter cette contrainte biographique, tout en ayant un objectif historique, j’ai souhaité proposer deux chapitres introductifs afin de contextualiser mon propos. Je m’en suis sortie comme cela et en me relisant dix-huit ans plus tard pour notre entretien, je pense que le livre tient la route. Il parvient à tenir l’équilibre entre l’approche biographique et l’approche historique plus générale.

La couverture du livre est souvent un enjeu entre éditeur et auteur. Quelle a été votre marge de manœuvre pour cette publication ?

La couverture a été, en effet, l’objet d’une discussion avec les éditeurs. Ils voulaient la photographie ici reproduite. Cette dernière est finalement entrée en page interne avec un filtre bleu : il s’agit de la photographie d’une maison avec une femme aux seins nus devant, ce qui renvoie à une certaine réalité africaine, mais je trouvais que la mettre en couverture, c’était renforcer les stéréotypes de la tradition et de la nudité, de la nudité synonyme d’archaïsme. Je trouvais dommage ce choix. Du coup, je leur ai suggéré une estampe de l’abbé Boilat datant la seconde moitié du XIXe siècle.

Qui était l’abbé Boilat ?

C’était un Sénégalais formé comme prêtre qui a officié au Sénégal puis en France et qui a terminé comme curé en région parisienne. Il a écrit une histoire du Sénégal et a produit des gravures. En l’occurrence, là, c’est une représentation d’un musulman qui prie devant un fort. Est-ce que cela résume mieux l’Afrique que la femme devant sa maison ? Je n’en sais rien mais il me semble que c’est en tous les cas une image moins intemporelle, plus historique.

Vous êtes une spécialiste d’histoire contemporaine. Cependant pour introduire le sujet de l’histoire du XVIIIe au XXIe siècle, vous évoquez, au cours de plusieurs pages, le passé plus ancien de l’Afrique. Pourriez-vous rappeler ce passé pré-colonial en quelques mots ?

En effet, l’autre contrainte de la collection, c’était la très longue durée, plusieurs siècles, ce qui est toujours difficile à résumer, mais en même temps, on peut faire passer certaines idées à travers la longue durée.

Je voudrais évoquer ici la question par le prisme d’un personnage. Prenons, par exemple Mansa Moussa, l’empereur du Mali au XIVe siècle. Le fondateur de l’empire serait Soundiata un siècle auparavant, personnage assez mythique. Pour Mansa Moussa, c’est différent. Au-delà des traditions orales, on a des textes rédigés par des voyageurs arabes ou berbères, comme Ibn Battûta qui écrit quelques décennies plus tard. Certains témoignages sont assez flous en termes de connaissances mais les textes sur son pèlerinage à la Mecque en 1324 sont éclairants. « Mansa » est son titre et « Moussa », Moïse, montre son islamisation. Il existe aussi une source européenne : l’Atlas catalan1 >, dessiné vers 1375 par un cartographe juif, qui représente Mansa Moussa en empereur, empereur que les Européens n’ont jamais vu. Il est représenté avec des attributs de pouvoir occidentaux : sur un trône avec un sceptre et une couronne pour signifier la fonction impériale et tenant à la main une pépite d’or. En effet, les Européens savaient que cet empire exportait de l’or via les Arabes, or qui parvenait, en partie, en Europe. C’est une représentation indirecte mais puissante. Ainsi, si on choisit de raconter la vie de ces personnages africains anciens, la dimension du récit et sa part d’invention sont nécessaires. Elles sont induites par le manque de sources précises sur certains aspects.Pour ces périodes anciennes, les sources écrites ne sont qu’arabes. Mais dès la fin du XVe siècle, on a des sources portugaises et ensuite d’autres pays européens qui vont naviguer et commercer le long des côtes africaines.

Bien entendu, il faut croiser les diverses sources, c’est le travail même de l’historien. Les sources orales, textuelles et iconographiques ne sont toutefois pas les seules.

Pourriez-vous par conséquent nous parler de l’archéologie dans la reconstitution du passé historique et du rôle qu’elle pourrait jouer aujourd’hui si les pouvoirs publics s’emparaient de cette question en termes d’appropriation du passé et de développement de la valorisation du patrimoine ? Vous évoquez par exemple les terres cuites Nok. Pourriez-vous nous en parler ?

Merci d’évoquer cette discipline qui est fondamentale pour l’histoire de l’Afrique parce qu’elle permet de pallier l’absence d’autres types de sources. En effet, un objet parle. Mais un objet tout seul ne dit pas tout. C’est le problème de l’historien quand les objets archéologiques ne sont pas doublés par d’autres sources écrites ou orales ou qu’ils sont sortis de leur contexte de découverte. Prenons l’exemple de la culture dite Nok : ce sont des figurines en argile retrouvées lors de fouilles minières, dans des couches d’alluvions au nord du Nigeria, dans la région du village de Nok, qui a donné son nom à la culture Nok. Ces figurines ont été charriées et donc abîmées par ce processus et on ne peut en dire grand-chose si n’est les inscrire dans le temps – à partir du Ve siècle avant J.-C. – grâce à des systèmes de datation très sophistiqués. Ce que ces objets nous disent c’est l’existence d’un pouvoir organisé, d’artisans capables de les produire et d’une élite qui avait les moyens d’en passer commande pour affirmer son pouvoir et prestige. C’est tout ce que l’on peut dire mais c’est déjà beaucoup.

Il y a un autre exemple un peu plus connu du grand public parce que François-Xavier Fauvelle l’a popularisé, c’est le « rhinocéros d’or », ce tout petit objet d’une dizaine de centimètres trouvé au nord de l’Afrique du Sud actuelle2 >. Cet objet nous donne les mêmes informations que les figurines de la culture Nok sur l’importance de la civilisation qui l’a produite. Mais cet objet nous donne aussi une autre information : ce rhinocéros n’a qu’une seule corne, autrement dit c’est un rhinocéros indien car en Afrique ils en ont deux. On n’a aucun moyen de prouver qu’il a été fabriqué en Inde mais en revanche on peut dire qu’il reproduit un modèle indien ; cela corrobore l’idée d’une circulation et d’un commerce entre l’Asie, dont l’Inde, et l’Afrique orientale. Or cet objet a été retrouvé en suivant des rumeurs dans les années 1930. La question des fouilles, que vous posez au départ, est en effet fondamentale.

Parfois, on trouve par hasard ou en creusant lors de travaux urbains, comme les très belles têtes d’Ifè, trouvées dans le sud du Nigeria et dont certaines ont été emportées à Londres pendant la colonisation britannique. Mais il y a aussi des fouilles entreprises à partir des traditions orales et des textes. On peut penser à Koumbi Saleh qui aurait été la capitale de l’empire du Ghana au sud de la Mauritanie, il y a bien plus de mille ans maintenant. Les Français ont fait faire des fouilles et on a trouvé des vestiges : des traces de murs, quelques objets. Dans le golfe de Guinée, au sud du Nigeria, des fouilles ont été entreprises parce que l’on sait que les villes y étaient anciennes. Cependant, entreprendre des fouilles coûte cher et n’est pas toujours aisé dans des zones extrêmement peuplées. Des fouilles ont pu être menées récemment par l’archéologue Gérard Chouin et son équipe. Elles confirment l’existence de villes mais, surtout, permettent de dater leur déclin au XVe siècle avant l’arrivée des Européens. Les causes en restent inconnues, peut-être une épidémie. De même au Niger, des fouilles entreprises par les Américains Susan et Roderick McIntosh en 1977-1981, ont montré l’existence d’une ville bien plus ancienne près de Djenné, Djenné-Djeno, c’est-à-dire Djenné la Vieille. Des personnages sculptés et des jarres ont été retrouvés. Sa fondation remonterait à environ 250 avant notre ère et l’apogée aurait été au IXe siècle, donc bien avant l’islamisation alors même que les théories historiques considéraient jusque-là que le phénomène urbain était contemporain de l’islamisation.

Ces vestiges et ces objets ont pu être conservés grâce à des climats plutôt secs ou bien en montagne. Dans les pays africains au climat très humide, on ne trouve pas beaucoup de vestiges. La géographie joue donc un rôle en archéologie. L’économie aussi. Il faut insister sur le coût des fouilles ; de fait les États africains ne peuvent pas toujours avoir ces priorités et les campagnes de fouille sont souvent internationales. De plus, on assiste à des fouilles sauvages du fait de la valeur des objets sur le marché de l’art international, ce qui ne permet pas de sauvegarder le patrimoine africain. Les objets que l’on peut trouver en labourant le sol avec sa charrue devraient être donnés à l’État. C’est parfois le cas pour les pays qui se sont dotés d’une législation en la matière. Mais vu le caractère lucratif des achats effectués par ce marché de l’art international, les exportations frauduleuses sont nombreuses. Or un objet parle à condition d’être étudié en situation. Si vous le sortez de son contexte, il perd une bonne partie de sa valeur, non pas esthétique, mais historique. Ces exportations illégales sont donc dramatiques pour la compréhension de l’histoire de l’Afrique.

En raison de l’importance de l’oralité dans l’historiographie africaine, la linguistique joue un rôle important. Pourriez-vous nous parler de ce rôle et de ce qu’il a permis de découvrir ?

Le principe de l’historien, c’est bien de combiner les sources et de les confronter. Je pense qu’il faut faire la différence entre l’oralité et le rôle de la linguistique. L’oralité, c’est le fait que la connaissance du passé se transmette oralement. Ce rôle appartient aux aînés et dans certaines sociétés il est très ritualisé, c’est celui des griots – un mot qui vient du portugais "gritar", crier. Ce sont des détenteurs de la connaissance du passé, qui sont au service de familles précises, celles des pouvoirs constitués à une certaine époque. Ce ne sont pas les paysans qui peuvent transmettre les informations sur le passé mais bien des professionnels liés aux catégories dirigeantes et qui véhiculent donc leur histoire. L’oralité n’est donc pas synonyme d’histoire populaire. On y transmet plutôt des généalogies, des histoires de succession et de pouvoir. Le griot est attaché à un lignage. Dans certaines régions, il y avait des écoles de tradition où les épopées s’apprenaient par cœur, sans rien changer théoriquement au contenu, même si les historiens ont bien montré qu’au fil des siècles les récits changent en fonction des pouvoirs qui sont susceptibles eux-mêmes de changer. Il y a donc, bien entendu, des variations entre les épopées comme celle de Soundiata Keita. Il s’agit d’une histoire politique plus que sociale ou économique. Il est beaucoup plus délicat de retrouver des traces orales populaires ; on peut citer les chansons de femmes esclaves collectées par Mamadou Diawara au Mali3 > Je ne parle pas ici des enquêtes orales, des témoignages qui, du fait de cette pratique générale de l’oralité, sont souvent très riches, mais de ce qu’on appelle les traditions orales, un ensemble formaté d’épopées, de généalogies, de proverbes…

Quant à la linguistique, elle contribue en effet, à la connaissance du passé. Ce que l’on appelle la glottochronologie est ainsi la science qui permet de calculer la distance temporelle dans un groupe de langues donné, ayant une racine commune, en essayant de montrer quand ces langues se sont différenciées. Cela a été fait principalement avec les langues bantou, autrement dit les langues de l’Afrique centrale et australe, qui se sont séparées il y a environ deux mille ans.

Contrairement à des propos européo-centrées et racistes qui ont eu cours par le passé, un passé parfois même malheureusement récent, l’Afrique a une histoire et il y a un sens à parler d’histoire africaine, autrement dit d’une histoire à l’échelle d’un continent et ce, bien avant la colonisation. Pourriez-vous nous brosser à grands traits les contours de ces évolutions en expliquant tout particulièrement la géographie africaine par son histoire ?

Oui, en effet, on peut par exemple parler des petits pays comme le Togo et le Bénin, langues de terre perpendiculaires au littoral atlantique, mais aussi la Gambie dont le territoire suit le cours du fleuve au milieu du Sénégal. Ces trois pays, en effet, participent de cette géographie coloniale : ils résultent de comptoirs, fondés sur la côte à partir du XVIe siècle, bases de départ pour l’expansion vers l’intérieur ; leur genèse explique leur forme allongée à partir de la côte. Cependant, il faut déconstruire le mythe selon lequel les frontières africaines sont totalement arbitraires et coloniales. Beaucoup d’études récentes, notamment celles de Camille Lefebvre pour le Niger, montrent que les colonisateurs ont négocié entre eux et ont respecté certaines limites antérieures pour ne pas créer de problèmes supplémentaires de gestion des populations4 >. Ainsi, à l’échelle du continent, on peut dire que les colonisateurs ont dessiné la carte de l’Afrique de façon arbitraire en traçant des frontières au cordeau, surtout dans des zones peu peuplées comme le Sahara. Mais à l’échelle régionale et locale, c’est plus complexe et subtile que cela. L’articulation entre les deux échelles est donc à prendre en compte. En somme, on peut généraliser pour un vaste espace mais à une échelle plus locale, il faut regarder de près pour voir comment cela s’est passé. Et là, on peut faire le parallèle avec l’histoire de l’Europe et évoquer les phases historiques et l’arbitraire des frontières, tracées par traités et sans consultation des populations.

Quant à écrire l’histoire à l’échelle du continent africain, cela se justifie bien sûr mais en tenant compte de la dimension politique et idéologique tant il est vaste et divers. C’est la vision du panafricanisme et de l’union politique de l’Afrique comme l’Organisation de l’unité africaine (OUA), créée en 1963, qui l’a concrétisée.

Et en même temps l’autre écueil, c’est bien celui d’une trop petite échelle, celle de la nation, et le risque d’un « roman national ».

À un certain stade du développement d’un État on a besoin d’un roman national. Mais en même temps, le « roman national » a tendance à minimiser les tensions internes du passé avec leurs répercussions dans le présent au point que certains États n’ont pas voulu ou pas pu, encore, écrire leur histoire nationale. Certains ont trouvé d’autres biais. Ainsi, au Togo, les historiens ont décidé d’écrire, non pas une histoire du Togo en tant qu’État, mais une Histoire des Togolais, ce qui a légitimé de remonter loin dans le temps et d’inclure ainsi tous les peuples, futurs habitants d’un espace commun<5 >.

En tant qu’historienne, je pense qu’il faut bien faire la distinction entre une histoire nationale, rédigée peu à peu par les historiens à partir de recherches fouillées, acceptant les zones de silence, les périodes sombres et les contradictions ou tensions, et le « roman national » qui correspond au récit mis en avant au moment de la construction d’un État, afin de cimenter les populations, de donner un passé et un projet communs aux citoyens. La phase du roman national est en partie celle d’une vision fantasmée d’une identité commune ancienne et d’une histoire unique, comme nous l’avons connue en France à la fin du XIXe siècle avec Clovis, Jeanne d’Arc…. Mais cette vision de l’histoire minimise souvent des réalités historiques douloureuses. On peut prendre comme exemple le Bénin actuel où le royaume du Dahomey (ou Danxomé), qui tirait une grande partie de ses revenus de la traite négrière au XVIIIe siècle, faisait des razzias sur les populations alentour, aujourd’hui membres d’un même pays. Certains personnages étaient ainsi très ambigus, comme cet esclave affranchi revenu du Brésil, Francisco Félix de Souza, dit le Chacha (mort en 1849), qui fut un important trafiquant d’esclaves, notamment pour le compte du roi Ghézo, alors que la traite transatlantique était interdite depuis 1815 tandis que l’esclavage perdurait aux Etats-Unis et au Brésil.

Vous avez aussi choisi de parler de personnages collectifs : les Signares, les « tirailleurs sénégalais » et les Nanas Benz du Togo. Pouvez-vous nous expliquer comment ce choix s’est imposé à vous ? Les deux premiers appartiennent à l’histoire coloniale en sachant que les Signares sont beaucoup moins connues du grand public que les tirailleurs. Mais le troisième collectif appartient à l’histoire contemporaine et semble être un modèle d’une certaine manière reproductible dans l’avenir. Qu’en pensez-vous ?

J’aurais pu « artificialiser » mon récit en inventant un tirailleur type ou même en partant d’un tirailleur dont nous connaissons la biographie car nous avons des mémoires de soldats africains. Mais il me semblait plus pertinent de l’envisager sous l’angle d’un destin collectif. On pouvait faire ressortir ainsi la complexité de ces destins singuliers. À ce titre, les Signares semblent des figures symboliques.

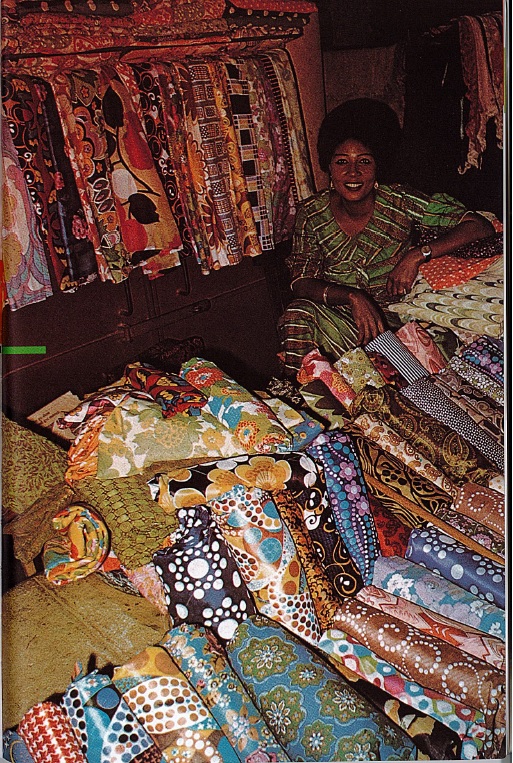

Ce sont des femmes de l’élite de Saint-Louis du Sénégal ou de Gorée aux XVIIIe et XIXe siècles, dont l’appellation vient du portugais, senhora. Il ne s’agit pas de trop héroïser les Signares puisque précisément, elles ont été des actrices de la traite négrière en jouant le rôle fondamental d’intermédiaires entre les commerçants ou les administrateurs européens et les sociétés africaines. Sans elles, le commerce des esclaves mais aussi de la gomme arabique par exemple ne pouvait avoir lieu. Elles en ont tiré profit ; elles étaient à la tête d’entreprises florissantes pour leur compte et possédaient de vastes maisons. Cette société de métissage, de rencontres, passe donc en partie par les femmes, compagnes d’Européens prestigieux, qui acquièrent un statut social important. Cette société va se modifier avec la fin de la traite mais continue à contrôler la politique et l’économie locales avant d’être évincée par les enjeux impérialistes et le poids des nouvelles maisons de négoce de l’arachide. Ce qui est intriguant, c’est qu’on met en avant les Signares, c’est-à-dire les personnages dans leur version féminine, alors qu’il y avait bien sûr des hommes. Cela tient sans doute aux représentations visuelles, à toute une iconographie qui représente la beauté de leurs atours et vêtements et la culture qu’elles ont développées, comme le montre la gravure.

D’ailleurs ce lien entre les femmes et le commerce des vêtements, on le retrouve plus tard avec les Nanas Benz du Togo.

En effet, les Nanas Benz, femmes d’affaires, ont été appelées ainsi dans les années 1970 parce que « Nana » signifie « mère, femme » et « Benz » parce qu’elles avaient les moyens de s’acheter les premières Mercedes Benz. Elles jouaient un rôle très important dans le commerce international, notamment celui des tissus qui étaient importés de Hollande et de Grande-Bretagne. Au fil des années, leurs activités se sont diversifiées mais elles ont connu un déclin après l’incendie du marché central de Lomé en 2013 et la disparition de leurs stocks. Depuis elles se sont reconverties mais historiquement, ce n’est plus tout à la fait la même réalité car la concurrence est grande.

Vous avez aussi choisi de vous intéresser à deux figures historiques qui sont l’objet de documentaires de jeunesse, je veux parler de Shaka et de Samori Touré. Pourriez-vous nous expliquer ce choix ? Il s’agit de deux hommes. Aujourd’hui, nous avons pu remarquer au comité de lecture Afrique de Takam Tikou, que les figures historiques féminines sont à l’honneur même s’il s’agit souvent de récits sans doute plus légendaires qu’historiques. En 2005, vous êtes-vous posé cette question ou bien le choix de Shaka et Samori Touré s’est imposé en raison de leur importance historique ?

Il y a dix-sept ans, je me suis laissée guider parce que ces deux figures me semblaient s’imposer tellement elles sont connues : Shaka, le fondateur de l’État zoulou en Afrique du Sud, réputé pour sa violence, et Samori, également constructeur d’un État mais plus d’un siècle plus tard et dans une autre région, en Afrique de l’Ouest. Il s’opposa à la conquête française et fut arrêté en 1898 et déporté au Gabon. L’idée était donc bien de montrer comment on construit un État et de montrer les tensions que cela génère auprès des peuples concernés, lorsqu’ils n’adhèrent pas au projet politique, que le conquérant soit africain ou colonial. Toute la question est alors de parvenir à une écriture qui ne soit pas hagiographique mais qui montre les contradictions. Le même problème se pose pour les biographies d’hommes politiques, notamment des présidents. J’ai relu des BD éditées au Sénégal ou en Côte d’Ivoire autour des figures de président dans les années 1980. Ces BD sont intéressantes et en même temps elles ont du mal à se détacher de l’hagiographie alors que précisément ces personnages ne sont jamais monolithiques. Leur carrière est faite de compromis et leur présidence de tentation autoritaire. Il est intéressant de voir que les albums de la collection « Lucy6 >» tentent de rendre compte de cette complexité historique en ne gommant ni les conflits, ni les oppositions tout en les mettant à la portée des enfants. De même, dans le volume sur Sarraounia, figure de pouvoir au féminin, montrer que son peuple, les Aznas, affrontent les Peuls qui les attaquent, c’est aborder la question de la violence de l’islamisation dans certaines régions subsahariennes et des conflits entre pouvoirs politiques africains7 > . De la même façon, le cinéaste Ousmane Sembène centre son film Ceddo, c’est-à-dire « guerrier » en wolof, sur la violence de la conversion à l’islam, ce qui est difficilement audible à l’époque, en 1977. Et d’ailleurs, Senghor, qui était président du Sénégal, a interdit le film sur un prétexte orthographique de transcription du wolof. Or, si la violence n’était pas, bien sûr, l’unique mode de conversion, elle a historiquement existé.

Même si l’optique biographique comporte la tentation de l’héroïsation, contraire à la complexité historique, elle est nécessaire pour les récits visant la jeunesse qui a besoin de héros, de modèles, pour s’identifier. De ce point de vue, la collection « Lucy est pertinente car elle ne passe pas à côté des aspects ambigus des figures politiques, ainsi du caractère de plus en plus autoritaire d’Houphouët-Boigny en Côte d’Ivoire ou bien de la violence de la milice populaire de Modibo Keita avant sa chute en 1968 au Mali.

J’aurais pu choisir bien d’autres figures ; j’évoque d’ailleurs à un moment donné la reine de Madagascar. J’aurais aussi pu choisir des figures du XXe siècle : je pense par exemple à Awa Keita, la première députée femme en Afrique de l’Ouest en 1959 au Mali. Il y aurait bien d’autres personnages ou situations à mettre en avant.

Raconter l’Afrique aux enfants ne fait que commencer.

Notes et références

1. Abraham Cresques (1325-1387) cartographe : Atlas de cartes marines, dit Atlas catalan [Document cartographique manuscrit, attribué à Abraham Cresques ou son atelier]

Source : catalogue général de la BnF.

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55002481n.

2. François-Xavier Fauvelle, Le rhinocéros d'or, Histoires du Moyen Âge africain, Paris, Tallandier, édition revue et augmentée, 2022.

3. Mamadou Diawara, La Graine de la parole, Stuttgart, F. Steiner Verlag, 1990.

4. Camille Lefebvre, « La décolonisation d’un lieu commun. L’artificialité des frontières africaines : un legs intellectuel colonial devenu étendard de l’anticolonialisme », Revue d'Histoire des Sciences Humaines, 2011, n° 24, p. 77-104.

Camille Lefebvre, Frontières de sable, frontières de papier, Paris, Publications de la Sorbonne, 2015.

5. Nicoué Lodjou Gayibor (éd.), Histoire des Togolais des origines à 1884, Presses de l’UB, Lomé, 1997, 443 p. ; Histoire des Togolais de 1884 à 1960, Lomé, Presses de l’université de Lomé, 2006, 2 tomes, 629 et 754 p.

6. Cf. La collection "Lucy"

7. Elara Bertho, « Sarraounia, une reine africaine entre histoire et mythe littéraire (Niger, 1899-2010) », Genre & Histoire [En ligne], n° 8, Printemps 2011, mis en ligne le 21 novembre 2011, consulté le 15 mars 2023. URL : http://genrehistoire.revues.org/index1218.html.

† Sarraounia, film de Med Hondo, 1986.