Des bébés et des livres en Afrique francophone subsaharienne

Marie-Paule Huet vit en Guinée depuis de nombreuses années et elle a travaillé comme directrice littéraire pendant dix ans aux éditions Ganndal. Elle poursuit son travail avec les auteurs, coordonne le Prix littéraire des lycéens de Guinée et travaille activement à la promotion de la lecture chez les jeunes en Guinée. Elle participe au comité de lecture Afrique de Takam Tikou depuis les années 1990. Dans le cadre du dossier sur les tout-petits, le comité éditorial de Takam Tikou lui a confié une carte blanche pour réfléchir à la place des livres pour les bébés en Afrique francophone. Dans cette perspective, elle est amenée à dresser le portrait d'une Afrique en pleine urbanisation où la question des systèmes de garde des enfants, et principalement des bébés, a une place centrale. C'est par cette analyse du contexte qu'elle peut nous permettre de comprendre l'offre éditoriale en matière de livres pour tout-petits.

Marie-Paule Huet vit en Guinée depuis de nombreuses années et elle a travaillé comme directrice littéraire pendant dix ans aux éditions Ganndal. Elle poursuit son travail avec les auteurs, coordonne le Prix littéraire des lycéens de Guinée et travaille activement à la promotion de la lecture chez les jeunes en Guinée. Elle participe au comité de lecture Afrique de Takam Tikou depuis les années 1990. Dans le cadre du dossier sur les tout-petits, le comité éditorial de Takam Tikou lui a confié une carte blanche pour réfléchir à la place des livres pour les bébés en Afrique francophone. Dans cette perspective, elle est amenée à dresser le portrait d'une Afrique en pleine urbanisation où la question des systèmes de garde des enfants, et principalement des bébés, a une place centrale. C'est par cette analyse du contexte qu'elle peut nous permettre de comprendre l'offre éditoriale en matière de livres pour tout-petits.

En préambule : problématique, contexte et situation contrastée

Peut-on parler de livres pour la petite enfance en Afrique ? Il en existe si peu ! Est-ce un domaine traité avec mépris par les auteurs et les éditeurs ? Est-ce une question d’éducation, est-ce une question de marché ? Il est difficile de parler de production de livres en Afrique pour la petite enfance sans examiner le contexte dans lequel se développe la petite enfance qui varie d’un milieu à l’autre et certainement d’un pays à l’autre.

Traditionnellement, l’enfant restait avec sa mère jusqu’à l’âge de deux ans environ. Souvent porté dans le dos, pendant les premiers mois, il participait ainsi à la vie des adultes, découvrait le monde de la maison, du marché, de la rue, et éventuellement des champs quand la maman l’emmenait avec elle. Dès que l’enfant marchait, il suivait les plus grands, jouait dans la cour avec les autres enfants du même âge, et très vite, il explorait la rue lorsqu’elle n’était pas passante ou lorsque la maman y installait son petit commerce. La socialisation de l’enfant était donc précoce. Il apprenait de sa mère, de ses frères et sœurs, des enfants du voisinage. En grandissant son environnement s’élargissait.

Mais l’Afrique évolue, l’urbanisation et l’exode rural bouleversent la société et les mentalités. Le nombre de femmes travaillant hors de la maison augmente et les besoins se diversifient. Les pays africains ont le taux de fécondité le plus élevé au monde et face à une population jeune qui ne cesse d’augmenter, les États ont les plus grandes difficultés à répondre aux besoins vitaux que sont l’accès à la santé et à l’éducation.

Mais l’Afrique évolue, l’urbanisation et l’exode rural bouleversent la société et les mentalités. Le nombre de femmes travaillant hors de la maison augmente et les besoins se diversifient. Les pays africains ont le taux de fécondité le plus élevé au monde et face à une population jeune qui ne cesse d’augmenter, les États ont les plus grandes difficultés à répondre aux besoins vitaux que sont l’accès à la santé et à l’éducation.

Alors qu’en milieu rural les mamans chantaient des comptines et chansons traditionnelles à leurs enfants, on remarque qu’en milieu urbain la tradition se perd en même temps que le contact avec les racines : Une partie de l’éducation se fait entre enfants lorsque les aînés ont la charge des plus jeunes. Mais il semble qu’il manque quelques maillons dans la chaîne de transmission : les grand-mères ne sont plus là pour raconter les contes, plaisanter avec les enfants et leur transmettre des valeurs fondamentales.

À l’intérieur d’un même pays, les conditions de vie et les services peuvent varier considérablement que l'on est dans une grande ville ou dans un village. Prenons l’exemple de la Côte d’Ivoire. Michèle Tanon-Lora autrice de livres jeunesse, spécialiste de communication sociale, enseignante-chercheuse à l’université, voit dans la société ivoirienne une grande diversité de situations : « le milieu urbain n’est pas homogène. Je le diviserais en trois catégories socio-économiques

1 milieu urbain normal (classes sociales moyennes et aisées)

2 milieu urbain défavorisé (classes ouvrières)

3 milieu urbain précaire. (les bidonvilles ou les squats) dont la vie n’est pas meilleure que celle qu’ils connaissaient au village. »

Le travail des femmes et le développement des crèches

Les conditions de vie évoluant, les femmes étant plus nombreuses à accéder au marché du travail, les soins donnés aux jeunes enfants se sont modifiés et sont appréhendés différemment selon les classes sociales. « Dans chacune de ces catégories, poursuit Michèle Tanon-Lora les enfants n’ont pas les mêmes conditions de vie. Dans la première catégorie, souvent les deux parents travaillent ou ont un niveau de vie allant de correct à aisé. Dans ces populations, les familles utilisent des relais tels que les employés de maison et en ce qui concerne les enfants de 0-3 ans, ils ont accès à des jeux éducatifs (poupées, voiturette, jeux d’éveil, livres et comptines, et surtout, ils ont accès aux écrans (télévision, téléphone tablette avec les dessins animés et toute une panoplie de jeux pour enfants.) Souvent la prise en charge des enfants est déléguée au personnel de maison (alimentation, bain, éveil et jeux). De ce fait, il arrive souvent que les employées de maison ne soient pas formées pour s’occuper de l’éveil d’un enfant avec tous ces outils didactiques. Très souvent les enfants sont exposés aux telenovelas que les nounous adorent, au détriment des jeux et divers instruments d’éveil que les parents mettent à disposition… La plupart des personnes recrutées par les familles n’ont pas reçu de formation pour s’occuper des enfants en bas âge. Certains centres de formation ont vu le jour ces dernières années mais cela reste encore insignifiant par rapport aux besoins des villes. Si le taux de scolarisation a beaucoup augmenté dans tous les pays ces dernières années, les filles sont déscolarisées plus tôt que les garçons. Et chez les adultes il est encore fréquent que les mamans ne sachent pas très bien lire.

Les conditions de vie évoluant, les femmes étant plus nombreuses à accéder au marché du travail, les soins donnés aux jeunes enfants se sont modifiés et sont appréhendés différemment selon les classes sociales. « Dans chacune de ces catégories, poursuit Michèle Tanon-Lora les enfants n’ont pas les mêmes conditions de vie. Dans la première catégorie, souvent les deux parents travaillent ou ont un niveau de vie allant de correct à aisé. Dans ces populations, les familles utilisent des relais tels que les employés de maison et en ce qui concerne les enfants de 0-3 ans, ils ont accès à des jeux éducatifs (poupées, voiturette, jeux d’éveil, livres et comptines, et surtout, ils ont accès aux écrans (télévision, téléphone tablette avec les dessins animés et toute une panoplie de jeux pour enfants.) Souvent la prise en charge des enfants est déléguée au personnel de maison (alimentation, bain, éveil et jeux). De ce fait, il arrive souvent que les employées de maison ne soient pas formées pour s’occuper de l’éveil d’un enfant avec tous ces outils didactiques. Très souvent les enfants sont exposés aux telenovelas que les nounous adorent, au détriment des jeux et divers instruments d’éveil que les parents mettent à disposition… La plupart des personnes recrutées par les familles n’ont pas reçu de formation pour s’occuper des enfants en bas âge. Certains centres de formation ont vu le jour ces dernières années mais cela reste encore insignifiant par rapport aux besoins des villes. Si le taux de scolarisation a beaucoup augmenté dans tous les pays ces dernières années, les filles sont déscolarisées plus tôt que les garçons. Et chez les adultes il est encore fréquent que les mamans ne sachent pas très bien lire.

Faire garder son bébé et ses enfants : les différentes possibilités

D’ailleurs, du plus en plus de parents envisagent d'autres solutions. Dans les crèches trop peu nombreuses, le personnel est plus ou moins formé (structures de formation en nombre insuffisant), des jouets sont mis à disposition des enfants, mais le livre n’y a pas toujours sa place. Malheureusement, même si le besoin est présent, les infrastructures manquent cruellement. Cela fait que les enfants sont « éveillés » en fonction des aptitudes des nounous à jouer ou non avec eux, les mamans allant vaquer à leurs occupations, soit en entreprise, soit dans le cadre d’un travail informel…

Certains couples font un choix radical : la maman arrête de travailler pour s’occuper des enfants. Mais cela n’est pas la majorité des cas. C’est pourquoi lorsqu’on a moins de moyens, on fait appel à un membre de la famille, une grand-mère. C’est la solution rêvée pour Tiguidankè, enseignante, dont la mère habite à côté de chez elle. Le matin, elle dépose son bébé chez elle, le récupère en début d’après-midi et a du temps à lui consacrer pour jouer, lire ou chanter. Mais lorsque la grand-mère vit trop loin, on fait venir une jeune fille du village sans expérience et souvent trop jeune pour assurer la sécurité et l’éveil de l’enfant qui lui est confié. Et dans les classes défavorisées, soit on confie les plus jeunes aux frères et sœurs plus âgés, soit la maman emmène l’enfant avec elle sur son lieu de travail, soit elle cesse de travailler ce qui compromet encore plus la qualité de vie de ces familles.

En outre, l’accès à Internet et à la télévision s’est généralisé au moins en ville et l’éveil des petits a aussi évolué. En milieu urbain, où les connexions à Internet sont plus faciles qu’en brousse, l’image animée est plus populaire que le livre. Les téléphones portables, largement utilisés, sont un support facilement accessible aux enfants pour regarder des dessins animés. Et à la maison, la télévision offre des chaînes pour les enfants. Entre un album, un puzzle et le téléphone, un papa n’hésite pas à choisir le téléphone pour montrer un petit dessin animé, une comptine ou une danse à sa fille de trois ans. Mais quand les enfants sont gardés par des nounous, ou par des « petites bonnes », celles-ci s’installent plus volontiers devant les novelas que devant les émissions éducatives recommandées par les parents, souligne Michèle Tanon-Lora.

En outre, l’accès à Internet et à la télévision s’est généralisé au moins en ville et l’éveil des petits a aussi évolué. En milieu urbain, où les connexions à Internet sont plus faciles qu’en brousse, l’image animée est plus populaire que le livre. Les téléphones portables, largement utilisés, sont un support facilement accessible aux enfants pour regarder des dessins animés. Et à la maison, la télévision offre des chaînes pour les enfants. Entre un album, un puzzle et le téléphone, un papa n’hésite pas à choisir le téléphone pour montrer un petit dessin animé, une comptine ou une danse à sa fille de trois ans. Mais quand les enfants sont gardés par des nounous, ou par des « petites bonnes », celles-ci s’installent plus volontiers devant les novelas que devant les émissions éducatives recommandées par les parents, souligne Michèle Tanon-Lora.

Et pourtant, face à ces nouveaux besoins, les États ont mis en place des politiques en faveur de la petite enfance pour prendre en charge les enfants que les mères ne peuvent plus emmener avec elles sur les lieux de travail. Le Sénégal a sans doute été un précurseur : l’Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits (ANPECTP) a été créée en 2010 et prend en charge les cases des tout-petits, les écoles maternelles publiques et les centres d’éveil ou garderies communautaires.

Le livre ne fait pas partie des outils d’éveil fournis aux crèches, il semble cependant que ces structures jouent un rôle efficace dans l’éveil des enfants. On constate en effet que les enfants qui les ont fréquentées ont de meilleurs résultats scolaires par la suite.

Pour répondre aux besoins des femmes qui sont de plus en plus nombreuses à travailler, l’UNESCO a mis en place depuis 2020 des programmes de création de crèches pour les enfants de 0 à 3 ans selon un modèle facile à adapter par les différents États.

Des crèches mobiles au Burkina Faso

Le Burkina Faso a bénéficié de la création de crèches à la suite du projet THIMO (travaux à haute intensité de main d’œuvre). Ce projet proposait à des femmes à faibles revenus de travailler sur des chantiers publics pour améliorer leurs ressources. Lors des premiers chantiers, elles sont venues avec leur bébé qu’elles déposaient à proximité. Très vite, il est apparu que c’était dangereux pour les enfants qui restaient sans surveillance ou pénalisant pour la personne qui s’en occupait et qui perdait sa journée de salaire.

C’est ainsi que le projet THIMO a créé des crèches mobiles. Elles suivent les chantiers et bénéficient de matériel adapté pour les soins et l’éveil des enfants en bas âge. Les mamans formées pour s’en occuper sont rémunérées. Dans ces crèches aux structures légères (un cadre de bois, une bâche pour la couverture, des claies de bois servant de murs, des nattes et des coussins pour installer les enfants, des jouets pour l’éveil), les jeux, les contes et la lecture de livres sont préconisés dans les activités. Mais les mamans qui s’en occupent ne sachant pas lire, il n’y a pas de livres dans le matériel distribué. Ces crèches mobiles sont une réponse au travail des femmes et sont importantes pour l’évolution des mentalités quant aux soins à apporter aux jeunes enfants. Le modèle a été reproduit en République du Congo avec succès.

La place du livre dans les crèches

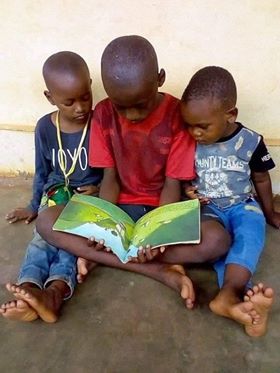

Si le livre peut être considéré comme un outil d’éveil dans les catégories socio-professionnelles aisées, ayant un niveau d’études élevé (plusieurs jeunes mamans m’ont déclaré que leurs enfants ont eu leurs premiers livres alors qu’ils étaient encore bébé), dans la plupart des familles peu ou pas alphabétisées il est rattaché à l’univers scolaire et selon elles, un enfant qui ne sait pas lire n’a pas besoin de livres. En 2019, le SILJ -Salon international du livre jeunesse -de Conakry était consacré à la petite enfance. A cette occasion, un jeu avait été lancé. Chaque semaine, des parents envoyaient une photo de leur « bébé-lecteur ». Sur le nombre de photos reçues seule une minorité concernait des enfants de moins de trois ans. La plupart des participants renvoyait des images d’enfants lecteurs qui étaient déjà dans le primaire.

La logique des éditeurs serait-elle d’attendre que les politiques publiques développent des structures pour la petite enfance avant de proposer des livres pour cette tranche d'âge?

On peut d’ores et déjà noter quelques expériences qui montrent que l’édition est capable d’apporter des réponses efficaces même si elle reste dépendante des institutions et des projets.

Politiques éditoriales et incitations institutionnelles

Des expériences éditoriales ont eu lieu très tôt dans ce domaine, mais les maisons d’édition sont aussi des entreprises économiques qui ne doivent leur survie qu’à un savant équilibre entre leur offre et la demande. Et la demande dépend de critères qui leur échappent.

Les débuts prometteurs des années 1990

Les éditeurs pour la jeunesse africains se sont multipliés à partir des années 1990 parce qu’il y avait besoin d’une littérature de jeunesse africaine. Les livres envoyés par les pays du Nord ont comblé les besoins un certain temps, mais il est assez vite apparu que les modèles occidentaux acculturaient les enfants et ne facilitaient pas l’apprentissage de la lecture. Il fallait proposer aux enfants des livres-miroirs ou des histoires plongeant dans l’imaginaire africain dont les repères seraient connus et qui leur permettraient de rentrer de plain-pied dans l’histoire et de se construire à partir de modèles leur appartenant. Jusque-là, Les Nouvelles Éditions Africaines devenues après scission et regroupement NEI-CEDA et NEAS produisaient ce type d’albums avec des autrices phares comme Véronique Tadjo ou Fatou Keita mais il s'agissait de filiales du groupe Hachette et la prise de risque éditorial n’était pas du même ordre. Revendiquant une identité forte, des maisons d’édition comme Bakamé (Rwanda), Ganndal (Guinée), Ruisseaux d’Afrique (Bénin) ont été créées dans les années 90, puis Éburnie et Classiques Ivoiriens (Cote d’Ivoire), Graines de Pensée (Togo) au début des années 2000, et depuis les maisons d’édition se multiplient à la faveur de politiques de scolarisation de masse et d’une élévation du niveau de vie.

Un fragile équilibre à consolider en trouvant le bon écosystème

Ces maisons d’édition indépendantes ont souvent dû leur équilibre financier à des programmes d’édition à l’initiative d’organismes internationaux. Sans doute un mal nécessaire. En quoi un mal ? Parce que l’édition reste un pari à la fois culturel et financier, et qu’occulter le pari financier revient à éliminer la prise de risque et à n’éditer que lorsque le financement est assuré ainsi que l’évoque Malam Bako sur le site des éditions Gashingo au Niger ( https://editionsgashingo.com ).

De nombreux livres ont ainsi été publiés avec le soutien d’organismes internationaux. Alors que le développement d’un secteur du livre scolaire dans ces maisons d’édition aurait été l’outil idéal pour financer une production de littérature de jeunesse, ce marché a échappé aux éditeurs africains pendant des décennies. Depuis quelques années, les mesures se sont assouplies et on assiste à un élargissement de la production de livres pour la jeunesse dans les pays où les éditeurs peuvent répondre et remporter les appels d’offres pour les manuels scolaires. C’est le cas en Côte d’Ivoire, par exemple, où les livres scolaires sont produits sur place et où les romans jeunesse ivoiriens récents sont intégrés dans les programmes scolaires, créant une véritable dynamique éditoriale.

Lorsque les écoles maternelles se sont développées à partir des années 2000, à l’initiative des États et selon les directives de l’UNESCO, les maisons d’éditions ont proposé du matériel didactique (albums à colorier, imagiers, planches thématiques) et des albums dont les thèmes répondent aux préoccupations des jeunes enfants : des contes, des histoires simples chez Éburnie (Côte d’Ivoire), des imagiers à colorier chez Ruisseaux d’Afrique ou des contes randonnée à colorier chez Ganndal. Notons la collection « Le serin » dont les premiers titres ont été coédités par les trois maisons d’édition mentionnées.

En conclusion, on voit que la demande précède l’offre. Si cette demande est provoquée artificiellement (intervention d’un programme), elle peut être satisfaite, mais si elle n’est pas accompagnée d’une évolution des mentalités, elle reste vaine. À l’heure actuelle, les actions se mobilisent plutôt vers le développement de la lecture chez les enfants d’âge scolaire. En Côte d’Ivoire, Michèle Tanon-Lora et son association parcourent les écoles du pays et y développent des actions incitant les enfants à lire et raconter.

Des albums pour les tout-petits et leurs auteurs et autrices

S'il n'y a pas eu de financement institutionnel dans ce domaine, les éditeurs ont cependant pris des initiatives en direction de la petite enfance. Les éditions Éburnie proposent par exemple des livres sur les animaux et leurs cris. Les autres titres de cette collection d’albums de 10 x10cm abordent des sujets plus complexes comme la numération, l’alphabet à travers le coloriage qui sont des notions déjà propres aux classes maternelles. Et dans la collection le serin, les aventures de Coco Taillé racontent le quotidien d’un petit garçon de deux ans environ, spontané et curieux.

Deux albums qui parlent des bébés pour les bébés

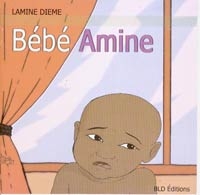

Deux livres pour les vraiment petits ont été pionniers : Bébé anime aux éditions BLD (2006). En quelques pages, on suit, avec un texte très simple mais un dessin extrêmement expressif, le réveil de bébé qui se sent tout seul abandonné dans son lit jusqu’à l’arrivée de Maman. Une ligne claire, des aplats de couleurs douces, un régal ! Publié dans la collection « Tété», dont l’objectif est d’accompagner la rencontre de l’enfant avec le livre. Cette collection propose aussi deux imagiers à colorier sur les fruits et sur les légumes du Sahel. Ces livres sont bilingues, wolof-français. Le second aux éditions Bakamé, Nâana de Bruno Iradukunda (2019), un album sans texte où bébé découvre son image dans un miroir. Là encore, une grande clarté dans le dessin et une histoire « évidente ».

Deux livres pour les vraiment petits ont été pionniers : Bébé anime aux éditions BLD (2006). En quelques pages, on suit, avec un texte très simple mais un dessin extrêmement expressif, le réveil de bébé qui se sent tout seul abandonné dans son lit jusqu’à l’arrivée de Maman. Une ligne claire, des aplats de couleurs douces, un régal ! Publié dans la collection « Tété», dont l’objectif est d’accompagner la rencontre de l’enfant avec le livre. Cette collection propose aussi deux imagiers à colorier sur les fruits et sur les légumes du Sahel. Ces livres sont bilingues, wolof-français. Le second aux éditions Bakamé, Nâana de Bruno Iradukunda (2019), un album sans texte où bébé découvre son image dans un miroir. Là encore, une grande clarté dans le dessin et une histoire « évidente ».

Des albums à colorier pour les crèches et les maternelles

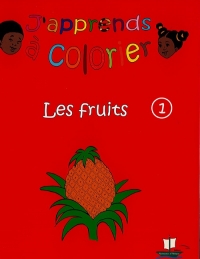

Même démarche chez Ruisseaux d’Afrique : l’espace des tout petits propose la collection « J’apprends à colorier » de grands imagiers thématiques à colorier destinés aux enfants dès 2 ans: fruits, légumes, animaux domestiques et instruments de musique. Ancrés dans la réalité culturelle béninoise conformément à l’esprit de la maison d’édition, ils visent à développer l’accès au langage et la motricité fine par le coloriage. Les dessins sont simples, des photos des objets ou des animaux représentés à côté du dessin donnent à ces albums la double approche graphique du réalisme photographique et de la simplification du dessin. Une façon d’apprendre à lire et interpréter les illustrations.

aux enfants dès 2 ans: fruits, légumes, animaux domestiques et instruments de musique. Ancrés dans la réalité culturelle béninoise conformément à l’esprit de la maison d’édition, ils visent à développer l’accès au langage et la motricité fine par le coloriage. Les dessins sont simples, des photos des objets ou des animaux représentés à côté du dessin donnent à ces albums la double approche graphique du réalisme photographique et de la simplification du dessin. Une façon d’apprendre à lire et interpréter les illustrations.

La collection « Un conte à colorier » aux éditions Ganndal propose des contes randonnée dont les répétitions pourront séduire les enfants dès la maternelle. Si ces livres peuvent être compris dès 2 ou 3 ans ils n’ont pas été conçus véritablement pour les bébés.

Des auteurs et des illustrateurs pour les tout-petits

En Guinée aux éditions Ganndal, pas de collection consacrée aux tout-petits, mais des albums dont l’auteur Saliou Bah a observé avec attention ses enfants et a su capter leurs émotions : la douleur de la séparation dans le Voyage de Papa, la colère dans Bobo et le cerf-volant, la peur (ou le courage) dans Bobo et le chien. Il ajoute à sa série une comptine traditionnelle pour apprendre à compter en pular avec Bobo et l'étoile. Les illustrations expressives et sensibles d’Irina Condé apportent beaucoup à la compréhension de ces albums. Une autre autrice, Tiguidanké Diakité, aborde aussi le problème de la lecture pour les tout petits dans Le livre de Modou. Elle évoque l’envie de lire des tout-petits qui veulent imiter les plus grands quand ils ont compris que les livres racontent des histoires. Elle-même eut des livres alors qu’elle était toute petite et son bébé baigne dans un univers de livres lorsqu’il accompagne sa maman dans les salons et les écoles. Dans L'orage Kidi Bebey aborde l’aspiration à devenir grand confrontée aux frayeurs enfantines.

En Côte d’Ivoire le panorama est plus riche avec les séries «Pi & Po» ou «Bibi n’aime pas…» de Muriel Diallo éditées par Les Classiques Ivoiriens. Bibi a l’âge du "non". Entre 2 et 3 ans, elle fréquente l’école maternelle et refuse systématiquement tout ce qu’on lui propose, mais au fil des explications et des situations, elle accepte et apprécie ce qu’elle rejetait. Pi et Po sont deux poussins à l’âge des couches-culottes (savoureusement dessinées) et d’une grande intrépidité pour affronter leur vie quotidienne. Des albums cartonnés de 15 x 15 cm faciles à tenir et assez grands pour être bien lisibles. Illustrations dépouillées, aplats de couleurs, on va à l’essentiel. Comme dans de nombreux livres de Muriel Diallo, la source d’inspiration est le quotidien des enfants, avec leurs soucis et leur façon de les appréhender. Traitées sur le mode humoristique, l’autrice dédramatise les situations. Les adultes sont bienveillants et accompagnent l’enfant dans son évolution. Autre autrice d’importance en Côte d’Ivoire, Michèle Tanon-Lora, qui conte et écrit pour les enfants. Les multiples aventures de Siggly mettent en scène un petit garçon de 3 ans environ (il va à la maternelle) dont les petits défauts ne sont pas masqués, un peu capricieux, un peu égoïste, plein de curiosité, comme les enfants de cet âge. Les situations sont traitées avec bonne humeur et illustrées par Muriel Diallo.

Comme dans de nombreux livres de Muriel Diallo, la source d’inspiration est le quotidien des enfants, avec leurs soucis et leur façon de les appréhender. Traitées sur le mode humoristique, l’autrice dédramatise les situations. Les adultes sont bienveillants et accompagnent l’enfant dans son évolution. Autre autrice d’importance en Côte d’Ivoire, Michèle Tanon-Lora, qui conte et écrit pour les enfants. Les multiples aventures de Siggly mettent en scène un petit garçon de 3 ans environ (il va à la maternelle) dont les petits défauts ne sont pas masqués, un peu capricieux, un peu égoïste, plein de curiosité, comme les enfants de cet âge. Les situations sont traitées avec bonne humeur et illustrées par Muriel Diallo.

.

En conclusion : des raisons d’espérer

Après ce petit tour d’horizon, il ne nous reste plus qu’à espérer que les crèches intègrent vraiment les livres à leur matériel d’éveil de la petite enfance et que les manifestations autour du livre se multiplient et proposent des albums pour les tout-petits. La multiplication des salons du livre est une incitation forte pour les parents qui les fréquentent. Ils y découvrent souvent avec plaisir l’existence des livres jeunesse et sont prêts à en offrir à leurs enfants.

Au Burkina Faso qui a vu se développer un programme de crèches mobiles avec un certain succès, il n’y a pas eu d’achat de livres pour les bébés, mais la lecture est stimulée par les manifestations autour du livre comme la FILO (Foire internationale du livre de Ouagadougou), les journées de Koudougou, la biennale des littératures francophones d'Afrique noire de Bobodioulasso.

La présence de magazines pour les enfants dans les écoles maternelles a développé une demande des parents soucieux d’éducation. La directrice des éditions Témini me disait que désormais des libraires sont demandeurs de livres pour les 0-3 ans, poussés par leur clientèle, ce qui serait l’amorce d’un cercle vertueux ! Et Michèle Tonon-Lora fait un constat similaire en Côte d’Ivoire : « De plus en plus de livres sont offerts en dehors de la sphère scolaire.»

Remerciements

Je remercie pour leur apport et les entretiens qu’elles ont bien voulu m’accorder :

Michèle Tanon-Lora m’a éclairée sur la société ivoirienne et les problèmes de garde d’enfants et d’éducation. Elle poursuit ses activités d’éveil des enfants dans les écoles avec son association Pathé-Pathé. Elle est convaincue que la sensibilisation faite par les acteurs du livres joue pour beaucoup sur le développement de la lecture en Côte d’Ivoire : salon du livre, concours de lecture, conférences dans les écoles, ateliers de contes et de lectures etc. à l’initiative de l’état ou de privés.

Moudjiba Daouda directrice des éditions Teminy au Burkina Faso, publie des magasines pour les enfants, Kidyzmag et Minizmag, diffusés dans les écoles primaires et maternelles. Elle arpente les écoles du pays et a suivi indirectement les initiatives autour du programme THIMO.

Les mamans : Maimouna Koné, Tiguidanké Diakité, Mabéty Soumah, Fatoumata Sangaré, ont bien voulu m’accorder un moment pour témoigner de la place du livre dans leur famille et répondre à mes questions sur la façon dont elles faisaient garder leurs enfants. À noter qu’elles sont elles-mêmes autrices ou documentalistes et que le livre leur est familier.

Pour aller plus loin

Pour les structures d'accueil en Côte d’Ivoire : https://www.gouv.ci/_actualite-article.php?recordID=17597

Site Radar Info Burkina «Garde des nourrissons : les crèches, une solution sécurisante, pas toujours accessible» https://radarsburkina.net/index.php/fr/societe/245-garde-des-nourrissons-les-creches-une-solution-securisante-pas-toujours-accessible prix moyen mensuel 60000cfa salaire mensuel moyen d’un fonctionnaire 115000cfa

Pour les crèches mobiles au Burkina Faso: https://www.banquemondiale.org/fr/news/feature/2021/03/08/enabling-women-to-work-and-their-children-to-blossom-the-double-success-story-of-mobile-childcare-units-in-burkina-faso