Que raconte la fiction africaine aux ados ?

Au-delà des frontières entre l’édition pour la jeunesse et celle pour les adultes, entre l’Afrique francophone et anglophone, Kidi Bebey ouvre des pistes d’analyse et de réflexion sur les contenus de la fiction africaine 2000-2015 – romans, nouvelles, bandes dessinées – pour les adolescents.

En l’an 2000 paraissaient deux romans écrits par des écrivains majeurs de la littérature africaine francophone : Allah n’est pas obligé (Seuil, 2000) de l’auteur ivoirien Ahmadou Kourouma et L’Aîné des orphelins (Seuil, 2000) du Guinéen Tierno Monénembo. Birahima, le héros de Kourouma est âgé d’une douzaine d’années, tandis que Faustin, celui de Monénembo a treize ans. Les parcours de l’un comme de l’autre sont marqués par la difficulté de vivre, orphelin, dans un monde où l’enfance et la sécurité familiale vous ont été volées et où l’avenir a été barré par la réalité terrible de la guerre, du génocide et de la survie. Enfant-soldat lancé sur les routes du Liberia, Birahima n’a rien à envier à Faustin, témoin et victime de la catastrophe rwandaise et chacun, du haut de sa petite taille, mais aussi de sa subtile réflexion, prend les lecteurs de tous âges à partie.

Au-delà des collections : des héros qui interpellent

Bien que n’étant généralement pas considérés par la critique comme des œuvres « pour les adolescents », ces deux romans mettent pourtant en scène des héros appartenant à cette classe d’âge. Au delà des intentions initiales des auteurs qui, au moment d’écrire, ne se posaient sans doute pas ainsi la question de leurs destinataires, ces deux livres correspondent bien à la définition donnée par Geneviève Brisac de la littérature pour la jeunesse : « La seule différence entre un roman jeunesse et un roman d’adulte est que, dans le premier, les héros ont l’âge des lecteurs ». En somme, ils peuvent aussi bien être considérés comme des œuvres « pour ados », car en mettant en scène des personnages « à hauteur des jeunes », ils peuvent les attirer et les amener à se projeter dans les situations vécues et les problématiques proposées. Pour le dire encore d’une autre façon, comme Sybille Weingart, spécialiste du livre jeunesse francophone à la Bibliothèque internationale pour la jeunesse de Munich, « un roman pour adolescents est un roman que les ados lisent. Ils s’en emparent parce que leurs sujets ou leurs personnages les intéressent, les concernent ou les attirent ». Sans doute est-ce aussi la raison pour laquelle les éditeurs d’Afrique sub-saharienne ne paraissent spécifier qu’assez peu – par des collections clairement définies – les destinataires de leurs livres pour jeunes. On est loin ici des livres dédiés, à l’occidental, aux « pré-ados », puis « ados » et encore « jeunes adultes ». En dehors de la littérature sentimentale qui s’affirme résolument et graphiquement comme telle, ainsi que de la collection Buzz (Edicef) ou de la récente Gos&Gars lancée chez Ganndal1, les éditeurs semblent s’attacher surtout à ces jeunes héros, dont l’âge se situe dans cette période aux contours flous entre l’entrée au cycle secondaire et l’installation sociale et familiale dans le monde des adultes. Outre cet effet de miroir, les thématiques abordées, les sujets de préoccupation des héros seront ce qui, censément, accrochera les lecteurs « jeunes ». En ce sens, les livres de Kourouma et de Monénembo, bien que parus au sein d’une collection de littérature dite « générale » des éditions du Seuil, seront emblématiques des quelques pistes ouvertes ici.

Bien que n’étant généralement pas considérés par la critique comme des œuvres « pour les adolescents », ces deux romans mettent pourtant en scène des héros appartenant à cette classe d’âge. Au delà des intentions initiales des auteurs qui, au moment d’écrire, ne se posaient sans doute pas ainsi la question de leurs destinataires, ces deux livres correspondent bien à la définition donnée par Geneviève Brisac de la littérature pour la jeunesse : « La seule différence entre un roman jeunesse et un roman d’adulte est que, dans le premier, les héros ont l’âge des lecteurs ». En somme, ils peuvent aussi bien être considérés comme des œuvres « pour ados », car en mettant en scène des personnages « à hauteur des jeunes », ils peuvent les attirer et les amener à se projeter dans les situations vécues et les problématiques proposées. Pour le dire encore d’une autre façon, comme Sybille Weingart, spécialiste du livre jeunesse francophone à la Bibliothèque internationale pour la jeunesse de Munich, « un roman pour adolescents est un roman que les ados lisent. Ils s’en emparent parce que leurs sujets ou leurs personnages les intéressent, les concernent ou les attirent ». Sans doute est-ce aussi la raison pour laquelle les éditeurs d’Afrique sub-saharienne ne paraissent spécifier qu’assez peu – par des collections clairement définies – les destinataires de leurs livres pour jeunes. On est loin ici des livres dédiés, à l’occidental, aux « pré-ados », puis « ados » et encore « jeunes adultes ». En dehors de la littérature sentimentale qui s’affirme résolument et graphiquement comme telle, ainsi que de la collection Buzz (Edicef) ou de la récente Gos&Gars lancée chez Ganndal1, les éditeurs semblent s’attacher surtout à ces jeunes héros, dont l’âge se situe dans cette période aux contours flous entre l’entrée au cycle secondaire et l’installation sociale et familiale dans le monde des adultes. Outre cet effet de miroir, les thématiques abordées, les sujets de préoccupation des héros seront ce qui, censément, accrochera les lecteurs « jeunes ». En ce sens, les livres de Kourouma et de Monénembo, bien que parus au sein d’une collection de littérature dite « générale » des éditions du Seuil, seront emblématiques des quelques pistes ouvertes ici.

De la dystopie au réalisme social

Que racontent donc ces fictions africaines destinées aux jeunes depuis une quinzaine d’années ? Pour commencer, derrière Birahima et Faustin, c’est une cohorte d’ados voire d’enfants qui se chargent d’évoquer, dans différents livres, la violence des conflits. Charly en guerre (Éditions Dapper, 2001), nouvelle version d’Un enfant dans la guerre (Lomé, 1998.) du béninois Florent Couao-Zotty raconte l’enrôlement par la force d’un enfant dans des milices. En 2002, c’est Johnny chien méchant (Le Serpent à plumes), le héros d’Emmanuel Dongala (République du Congo) qui, du haut de ses 15 ans, est le leader d’un groupe d’enfants-soldats à la brutalité redoutable. Sozaboy2, le « petit minitaire » du nigérian Ken Saro Wiwa, paraît en 2003 dans sa traduction française. D’autres livres encore, comme ceux d’Elyane Ayetcho Kodjo (Sur les routes de l’Afrique, NEI/Ceda 2007) ou encore de Samy Mbenga Mpiala (L’Enfant de la guerre)3 pourraient être cités ici. Chacun à sa manière évoque la folie de ces situations extrêmes, où les héros saisis d’amok4 atteignent l’insupportable. Tout se passe comme si les auteurs tenaient à exprimer leur indignation en maintenant autoritairement les lecteurs devant un spectacle plus vrai qu’un film. Impossible de se cacher les yeux !

Que racontent donc ces fictions africaines destinées aux jeunes depuis une quinzaine d’années ? Pour commencer, derrière Birahima et Faustin, c’est une cohorte d’ados voire d’enfants qui se chargent d’évoquer, dans différents livres, la violence des conflits. Charly en guerre (Éditions Dapper, 2001), nouvelle version d’Un enfant dans la guerre (Lomé, 1998.) du béninois Florent Couao-Zotty raconte l’enrôlement par la force d’un enfant dans des milices. En 2002, c’est Johnny chien méchant (Le Serpent à plumes), le héros d’Emmanuel Dongala (République du Congo) qui, du haut de ses 15 ans, est le leader d’un groupe d’enfants-soldats à la brutalité redoutable. Sozaboy2, le « petit minitaire » du nigérian Ken Saro Wiwa, paraît en 2003 dans sa traduction française. D’autres livres encore, comme ceux d’Elyane Ayetcho Kodjo (Sur les routes de l’Afrique, NEI/Ceda 2007) ou encore de Samy Mbenga Mpiala (L’Enfant de la guerre)3 pourraient être cités ici. Chacun à sa manière évoque la folie de ces situations extrêmes, où les héros saisis d’amok4 atteignent l’insupportable. Tout se passe comme si les auteurs tenaient à exprimer leur indignation en maintenant autoritairement les lecteurs devant un spectacle plus vrai qu’un film. Impossible de se cacher les yeux !

Dans Notre-Dame du Nil (Gallimard, 2012), Scholastique Mukasonga déplace, elle, cette focale en racontant la vie dans un pensionnat de jeunes filles au Rwanda. Située dans les années 1970, l’action du livre est largement en amont du génocide de 1994, mais c’est pourtant bien de ce moment d’anomie extrême dont l’auteur dépeint la montée, comme un prélude tragique. Le pensionnat a beau être isolé, difficile d’accès et en altitude, le bruit des heurts et des fracas du monde y parvient, symbolisé par le quota strict des 10% de jeunes filles tutsies admises dans l’établissement.

Dans Notre-Dame du Nil (Gallimard, 2012), Scholastique Mukasonga déplace, elle, cette focale en racontant la vie dans un pensionnat de jeunes filles au Rwanda. Située dans les années 1970, l’action du livre est largement en amont du génocide de 1994, mais c’est pourtant bien de ce moment d’anomie extrême dont l’auteur dépeint la montée, comme un prélude tragique. Le pensionnat a beau être isolé, difficile d’accès et en altitude, le bruit des heurts et des fracas du monde y parvient, symbolisé par le quota strict des 10% de jeunes filles tutsies admises dans l’établissement.

De ces conflits entre communautés, qui agitent les sociétés, la Camerounaise Léonora Miano fait aussi son sujet dans L’Intérieur de la nuit (Plon, 2005). Ce roman raconte le retour au pays natal – du reste imaginaire – d’une jeune femme, Ayané, revenue voir sa mère, sur le point de mourir. Alors qu’elle s’apprête à repartir, Ayané est témoin de l’arrivée d’une milice rebelle que son « traditionalisme » aveugle conduit à commettre un meurtre et un sacrifice anthropophagique. Souvent critiquée pour la violence de cette scène, Léonora Miano a plusieurs fois expliqué : « Je voulais comprendre les mécanismes mentaux qui expliquent comment on peut commettre un acte aussi horrible. Pourquoi on l'accepte et comment on vit avec... ». Du reste, pour elle, il s’agit moins de mettre en scène l’Afrique que la barbarie, qui est malheureusement propre à toute l’humanité. Il est à souligner que ce livre, dont bien des adultes considèreront qu’il s’adresse aux adultes comme eux, est entré en 2010 sur les listes de lectures conseillées du ministère des Enseignements secondaires au Cameroun.

Un certain nombre d’auteurs choisissent, quant à eux, une autre manière d’apostropher les lecteurs à travers des romans qui campent les adolescents dans une vie sociale difficile. Nous ne sommes pas ici sur les routes de l’exil forcé ou sur les terrains d’opération de guerre, mais bien au sein des villes, au sein de familles. C’est dans ce cadre que se raconte la litanie des tracas de ceux qui survivent à la marge. Là encore, les jeunes sont des victimes, mais, presque plus désarmés que des enfants-soldats, ils subissent le sort de ceux sur lesquels les malheurs s’accumulent sans qu’ils aient les moyens de répliquer. « Papa je ne suis pas ta femme » (Star éditions, 2010) s’insurge la jeune protagoniste d’un roman d’Adélaïde Fassinou, obligée d’accomplir à la place de sa mère, partie, toutes les tâches dévolues aux jeunes filles élevées dans la perspective de devenir de bonnes épouses. Plus douloureusement encore ancré dans les problématiques sociétales, La Blessure de Fatou Fanny Cissé (Ceda/Hurtubise/HMH, 2001) met en scène Mariéta, jeune fille belle et obéissante de 14 ans, qui va se soumettre docilement à la coutume de l’excision. Mais l’opération tourne à la catastrophe sanitaire et rend Mariéta stérile. Après d’atroces souffrances physiques comme psychologiques, elle va se retrouver seule, au ban de la société. Comme celui d’Adélaïde Fassinou, ce roman dénonce le poids de la société et des traditions dans une société où ne s’envisage qu’avec peine l’idée même d’un droit des femmes.

Un certain nombre d’auteurs choisissent, quant à eux, une autre manière d’apostropher les lecteurs à travers des romans qui campent les adolescents dans une vie sociale difficile. Nous ne sommes pas ici sur les routes de l’exil forcé ou sur les terrains d’opération de guerre, mais bien au sein des villes, au sein de familles. C’est dans ce cadre que se raconte la litanie des tracas de ceux qui survivent à la marge. Là encore, les jeunes sont des victimes, mais, presque plus désarmés que des enfants-soldats, ils subissent le sort de ceux sur lesquels les malheurs s’accumulent sans qu’ils aient les moyens de répliquer. « Papa je ne suis pas ta femme » (Star éditions, 2010) s’insurge la jeune protagoniste d’un roman d’Adélaïde Fassinou, obligée d’accomplir à la place de sa mère, partie, toutes les tâches dévolues aux jeunes filles élevées dans la perspective de devenir de bonnes épouses. Plus douloureusement encore ancré dans les problématiques sociétales, La Blessure de Fatou Fanny Cissé (Ceda/Hurtubise/HMH, 2001) met en scène Mariéta, jeune fille belle et obéissante de 14 ans, qui va se soumettre docilement à la coutume de l’excision. Mais l’opération tourne à la catastrophe sanitaire et rend Mariéta stérile. Après d’atroces souffrances physiques comme psychologiques, elle va se retrouver seule, au ban de la société. Comme celui d’Adélaïde Fassinou, ce roman dénonce le poids de la société et des traditions dans une société où ne s’envisage qu’avec peine l’idée même d’un droit des femmes.

C’est la dureté de la réalité du chômage qui est racontée dans Demande d’emploi de Sammy Mbenga Mpiala (Ceda/Hurtubise/HMH, 2001). L’auteur de L’Enfant de la guerre5 évoque ici le mur auquel se heurtent tant de jeunes diplômés sans emploi. Son héros, Yacine, dégoûté de ne se voir offrir aucune opportunité professionnelle, va finalement considérer l’Europe comme son unique échappatoire. Tachetures (Ganndal, 2015), un recueil de nouvelles de Hakim Bah, dépeint de même, de manière radicale, l’horizon totalement bouché contre lequel les jeunes se cognent. Dans la première nouvelle, « Brochette de lycéens », le narrateur raconte comment, à la suite d’une grève générale dans le pays, il se retrouve en prison à la veille de passer l’examen du Baccalauréat. « Après m’avoir tabassé. Bien tabassé. Rossé. Bien rossé. À coups de matraque. On me fout en cachot. » Tels sont les premiers mots de la nouvelle, à laquelle répondent ces derniers : « Ce soir-là, j’ai passé la nuit en cachot. Ça puait l’urine. Un sacré cocktail de pisse humaine nous remontait dans les narines. »

Derrière ce type de fiction qui, en quelque sorte, « appuie là où cela fait mal », dans un but d’édification des lecteurs, la démonstration l’emporte parfois un peu trop sur le reste. Le lecteur avance dans des récits où le ciel est bas, où le futur, quasi inexistant, le plonge dans une apnée terrible. Est-ce la raison pour laquelle certains livres se terminent par un happy end un peu hâtif, comme si les auteurs tentaient de renverser leurs prises de position premières pour donner, au dernier moment, une note d’espoir à leurs lecteurs ? C’est le cas dans Yémi ou le miracle de l’amour (Le Flamboyant, 2000) d’Adélaïde Fassinou. Dans ce roman, une petite bonne à tout faire de 11 ans conquiert le cœur de ses patrons au point qu’ils finissent par… l’adopter. C’est le cas également du livre de Sammy Mbenga Mpiala, Demande d’emploi (Ceda / Hurtubise / HMH, 2001), où le héros survit à un voyage improbable – alors que le roman a été inspiré par la découverte de deux jeunes guinéens dans le train d’atterrissage d’un avion parti pour l’Europe.

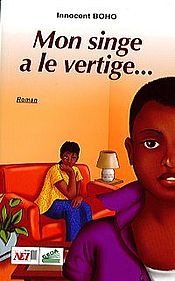

Ces dernières années, le roman à caractère social a ouvert de nouvelles perspectives : il commence à évoquer des problématiques encore plus taboues que les mutilations sexuelles ou l’exploitation des enfants. Il s’agit de celles du genre et de l’identité sexuelle. On trouve la question du genre abordée dans un roman paru en 2010, sous la plume de Innocent Boho, Mon singe a le vertige (NEI/Ceda, 2010). D’emblée, la couverture du livre plonge le lecteur dans l’ambiguïté d’une personne aux vêtements et aux traits fins plutôt féminins, mais à la coupe de cheveux et à l’allure garçonnes. À l’arrière-plan, un autre personnage regarde le premier d’un air dubitatif. Alors que le titre du livre questionne, cette illustration au contraire évoque directement le sujet. L’héroïne va parvenir à exprimer son identité et finalement conquérir de haute lutte le droit de changer de sexe. En racontant l’itinéraire de Camille/Jean-Camille comme un véritable parcours du combattant, l’auteur manifeste son désir d’une certaine compréhension des lecteurs. Il s’agit, autant que possible, de faire naître en eux une réflexion courageuse, précisément durant cette période de l’adolescence où ils sont traversés par les interrogations profondes sur leur image et leur identité.

Ces dernières années, le roman à caractère social a ouvert de nouvelles perspectives : il commence à évoquer des problématiques encore plus taboues que les mutilations sexuelles ou l’exploitation des enfants. Il s’agit de celles du genre et de l’identité sexuelle. On trouve la question du genre abordée dans un roman paru en 2010, sous la plume de Innocent Boho, Mon singe a le vertige (NEI/Ceda, 2010). D’emblée, la couverture du livre plonge le lecteur dans l’ambiguïté d’une personne aux vêtements et aux traits fins plutôt féminins, mais à la coupe de cheveux et à l’allure garçonnes. À l’arrière-plan, un autre personnage regarde le premier d’un air dubitatif. Alors que le titre du livre questionne, cette illustration au contraire évoque directement le sujet. L’héroïne va parvenir à exprimer son identité et finalement conquérir de haute lutte le droit de changer de sexe. En racontant l’itinéraire de Camille/Jean-Camille comme un véritable parcours du combattant, l’auteur manifeste son désir d’une certaine compréhension des lecteurs. Il s’agit, autant que possible, de faire naître en eux une réflexion courageuse, précisément durant cette période de l’adolescence où ils sont traversés par les interrogations profondes sur leur image et leur identité.

On trouve également ce type d’audace littéraire chez des auteurs africains anglophones, nigérians, ghanéens, sud-africains... Ainsi K. Sello Duiker qui, dans The quiet violence of dreams (Kwela Books, 2001), son second roman au titre très expressif, paru en 2014 en français sous le titre La sourde violence des rêves6, aborde frontalement la question de l’homosexualité. L’œuvre de ce romancier au talent reconnu - et qui s’est malheureusement donné la mort en 2005, à l’âge de 30 ans - décrivait, d’après la journaliste Sabine Cessou « un certain vertige, cette douloureuse sensation de vide provoquée par la liberté, le brouillage des repères… »7.

De la même façon, le roman de Tendai Huchu, Le Meilleur coiffeur de Harare8 dénonce l’homophobie au Zimbabwe, le pays de l’auteur. La critique littéraire Catherine Simon écrivait au sujet de ce livre : « La romance ne finit pas trop bien - mais pas trop mal, non plus. Elle est un joli pied de nez au régime du crépusculaire Robert Mugabe... Sourire aux lèvres, Le Meilleur Coiffeur de Hararedistille, l'air de rien, une foule d'informations sur ce qu'est la vie réelle, quotidienne, au royaume du président Mugabe »9. Bien d’autres romans anglophones se situent ainsi dans cette veine de récits où affleurent l’exaspération et le désir aigu d’être soi-même. Le roman de Niq Mhlongo, After Tears (Kwela Books, 2007) par exemple, raconte le parcours d’un étudiant en droit, de retour chez lui à Soweto après avoir raté ses examens d’avocat. Il va se perdre, en allant de mensonge en mensonge…

De la même façon, le roman de Tendai Huchu, Le Meilleur coiffeur de Harare8 dénonce l’homophobie au Zimbabwe, le pays de l’auteur. La critique littéraire Catherine Simon écrivait au sujet de ce livre : « La romance ne finit pas trop bien - mais pas trop mal, non plus. Elle est un joli pied de nez au régime du crépusculaire Robert Mugabe... Sourire aux lèvres, Le Meilleur Coiffeur de Hararedistille, l'air de rien, une foule d'informations sur ce qu'est la vie réelle, quotidienne, au royaume du président Mugabe »9. Bien d’autres romans anglophones se situent ainsi dans cette veine de récits où affleurent l’exaspération et le désir aigu d’être soi-même. Le roman de Niq Mhlongo, After Tears (Kwela Books, 2007) par exemple, raconte le parcours d’un étudiant en droit, de retour chez lui à Soweto après avoir raté ses examens d’avocat. Il va se perdre, en allant de mensonge en mensonge…

Un certain besoin de romance

Le roman sentimental se situe à l’autre extrémité de l’éventail des possibles, dans la « fiction africaine ado ». Lancée au Mali en 2013, la collection Djarabi, s’adresse ainsi très spécifiquement aux jeunes femmes et jeunes filles. Djarabi, qui signifie amour en bambara, est la première collection malienne de ce type. Dans la veine de sa grande sœur, la collection Adoras, démarrée une vingtaine d’années auparavant (75 titres au catalogue !), elle reprend les codes du roman rose – rencontre, idylle, situation de blocage, solution, triomphe de l’amour – en s’adaptant au contexte malien. Ainsi Amour haram ou amour interdit, de Amarata Diawara (Princes du Sahel, 2015), le plus récent des cinq titres parus jusqu’ici, raconte comment la jeune Norah décide de quitter Bamako, où elle étudie, pour retrouver ses parents à Tombouctou pour les célébrations du Ramadan. Là-bas se trouve aussi son amour d’enfance, passé depuis dans le camp des islamistes qui occupaient la ville en 2012. « Elle avait peur de ce qu’elle allait trouver à Tombouctou. Peur des nouvelles contraintes imposées par ceux qui contrôlaient la ville. Peur de ne pas supporter ce qu’ils en avaient fait. » Ici, même si l’on n’est pas dans la catégorie des romans dits « littéraires », mais plutôt dans celle des romans « populaires », à la question de l’amour et des choix qu’il implique pour l’avenir se mêle une grave question d’actualité. Ces romans, véritablement « calibrés » jeunesse et plus encore jeunes filles et femmes, semblent être – avec la bande dessinée, nous le verrons – un moyen d’adoucir quelque peu la vie et d’en émousser le tranchant.

Chez Maïmouna Koné, jeune auteure ivoirienne publiée en Guinée, Sarah, l’héroïne de son roman Sous les fleurs, les larmes (Ganndal, 2015) vit au-dessus des contingences matérielles. Villa avec piscine, chauffeur, argent de poche illimité, Sarah a véritablement tout… sauf l’amour de ses parents. Après une phase de désespoir énorme, elle parvient à échapper à la dépression et retrouve l’attention de sa famille. « Maman, debout au milieu de la pièce, ne réagit pas tout de suite. Elle ne semble pas en revenir de me voir. Le regard qu’elle pose sur moi est plein de tendresse (…) Elle se décide enfin et s’approche doucement de moi (…). Elle m’attire à elle et me serre très fort dans ses bras en étouffant un sanglot (…).J’entends quelqu’un descendre les escaliers à la hâte, c’est papa. Il se joint à nous. Nous restons enlacés tous les trois un moment. Les autres nous laissent seuls. Les mots n’ont pas leur place pour l’instant. »

Des fictions à la frontière des genres

Des fictions à la frontière des genres

Les auteurs africains résident et sont publiés aujourd’hui partout dans le monde. Sans doute est-ce l’une des raisons qui explique l’existence de fictions à la frontière des territoires comme des genres littéraires. Proches des jeunes là encore par le profil de leurs personnages ou leurs quêtes, ces textes se situent entre le roman, le récit et la chronique. On trouve ainsi Loin de mon père (Actes Sud, 2010) de l’auteure franco-ivoirienne Véronique Tadjo, un roman où la narratrice, Nina, retourne en Côte-d’Ivoire pour organiser les funérailles paternelles. Là encore, la rumeur de la guerre civile gronde, mais elle demeure contenue et comme passée au filtre de la tristesse et des sentiments ambivalents de Nina.

Ce même sentiment d’une porosité de frontières entre des limites intérieures et un espace géographique réel se retrouve dans un tout autre type de livre : le roman d’Insa Sané, Sarcelles Dakar (Sarbacane, 2006). Dans ce roman d’apprentissage, dont le style se nourrit de la langue « djeun’s » des adolescents d’origine africaine nés dans les banlieues française, Djiraël, 18 ans, fait un voyage au Sénégal pour retrouver son père. Cette quête le changera radicalement.

Considérer la frontière ou plutôt accepter le métissage, être soi dans le monde où l’on est né et saluer néanmoins celui d’où ses parents viennent et qu’ils évoquent, c’est ce à quoi s’emploie aussi Wilfried N’Sondé dans Le Cœur des enfants léopards (Actes Sud, 2007). Si ce roman contient un drame – une tragique « bavure » policière – il n’en est pas pour autant dénué de tendresse et même d’une magnifique histoire d’amour, dont la description tient du chant autant que du poème.

Sous une autre latitude, au Nigeria cette fois, Sefi Atta raconte, elle, la vie des jeunes femmes urbaines et professionnelles dans la grande métropole de Lagos d’aujourd’hui. Le Meilleur reste à venir10, proclame son premier roman traduit en français ; Avale11, ordonne le suivant, et sans doute faut-il, en effet, prendre son élan et finir par avaler le quotidien si imprévisible et désordonné lorsque l’on est une jeune femme célibataire ou pauvre dans le monde professionnel urbain nigérian.

Sous une autre latitude, au Nigeria cette fois, Sefi Atta raconte, elle, la vie des jeunes femmes urbaines et professionnelles dans la grande métropole de Lagos d’aujourd’hui. Le Meilleur reste à venir10, proclame son premier roman traduit en français ; Avale11, ordonne le suivant, et sans doute faut-il, en effet, prendre son élan et finir par avaler le quotidien si imprévisible et désordonné lorsque l’on est une jeune femme célibataire ou pauvre dans le monde professionnel urbain nigérian.

La nostalgie : rire, après tout

Rentrer, retourner au pays natal et constater la distance qui s’est creusée entre la réalité et soi, n’est pas pour tous les écrivains une option négative. Certains font en quelque sorte le pont, en chérissant le passé et, oubliant parfois un peu les difficultés vécues dans l’adolescence, recréent un monde léger, où les problèmes se résolvent dans la joie et la bonne humeur. C’est le cas du Congolais Alain Mabanckou avec Demain j’aurai vingt ans (Gallimard, 2010). Dans ce livre, le narrateur âgé de 10 ans, Michel, fait l’apprentissage de l’amitié et de l’amour, dans les années 1970. Mais c’est la bande dessinée en sept tomes, Aya de Yopougon (Gallimard, 2005 à 2013) qui, sans aucun doute, ajoute de l’humour à cette proposition. En chérissant ses souvenirs d’enfance, Marguerite Abouet, son auteure, fait une chronique toute en finesse de la vie dans un quartier populaire d’Abidjan, dans les années 1970. Ici, l’image – de Clément Oubrerie – permet le glissement dans une réflexion qui se propose toujours comme joyeuse et dénuée de lourdeur morale. C’est d’ailleurs dans ce domaine-là sans doute, la bande dessinée, que la fiction africaine à l’adresse des jeunes s’offre peut-être le plus de libertés.

De la mélancolie à la re-création de mythes

Pour faire face à la vie en ce XXIe siècle si souvent difficile où l’individuation de chacun est à la fois désirée et régulièrement menacée, certains auteurs semblent décidés à prendre, en quelque sorte, les choses en main. Ils sont les initiateurs de nouveaux phénomènes éditoriaux allant des comics à l’américaine à l’heroic fantasy. Ainsi, en Afrique du Sud encore et au Nigeria – ce pays qui, rappelons-le, a eu son “Nollywood”12 avec ses tournages en séries –, le monde de l’édition commence à voir naître des super-héros. Leurs créateurs reprennent les codes de DC comics et de Marvel, les géants américains, mais en les ancrant dans les cultures et les mythologies africaines. Ainsi Kwezi, jeune super-héros de 19 ans, se lance-t-il, comme l’explique la journaliste Liza Fabian, « dans une quête initiatique et identitaire, à travers Gold City, une ville qui ressemble à s’y méprendre à Johannesburg ». Édités sous le label The Comic Republic en papier mais aussi au format numérique, Kwezi comme ses homologues Jongo ou encore Ireti prouvent à qui veut bien les lire que « l’on n’a pas besoin d’être blanc pour sauver le monde ». Cependant l’Afrique francophone n’est pas en reste puisqu’on a pu trouver au Togo, dès 2008, une proposition équivalente avec les revues BD Ago Fiction et Dzitri. Lancée par l’illustrateur Koffi Assem et située dans le cadre plus large du groupe de communication Ago Média, Ago Fiction ambitionne de mettre en scène des « super héros africains créés et dessinés par des Africains ». Quant à Dzitri, le guerrier-chasseur et fondateur de la future capitale Lomé au XVII° siècle, il se réincarne en justicier dans les temps modernes, afin de faire régner l’ordre et la sécurité dans la ville…

De même, autre nouvelle frontière de la fiction, l’heroic fantasy fait ses débuts sous des plumes africaines. Empruntant des systèmes connus des initiés, ses jeunes auteurs semblent faire fi des modes traditionnels de l’édition pour leur préférer là aussi le numérique. On peut trouver par exemple, sur Internet, Cœur de flammes (Plumes solidaires, 2014) un roman de Iman Eyitayo (née en 1988) en deux tomes, mais annoncé comme devant en atteindre quatre. Le résumé du livre à lui seul en dit long : « Aluna vit dans l’ombre, c’est une paria. Elle est née jumelle, synonyme d’arrêt de mort depuis qu’un être mystérieux, le Régisseur, règne en tyran sur son monde. Seulement, lorsqu’elle brise un interdit ancestral par accident et ravive ainsi un ancien conflit avec le royaume voisin, elle se retrouve au centre de toutes les attentions. Elle devra alors faire un choix pour maintenir la paix. Y arrivera-t-elle sans trahir son secret ? » Un autre exemple d’exploration de ce genre nouveau s’intitule Les Chroniques de l'Empire Ntu13, une trilogie de Momi Mbuzé Noogwani et Ataye Mieko. Les premières pages du tome 1, intitulé « Genèse et conquêtes » débutent, avant même le texte, par le plan mythique de l’empire ntu, lui-même frontalier des royaumes ayakini et ngola…

De même, autre nouvelle frontière de la fiction, l’heroic fantasy fait ses débuts sous des plumes africaines. Empruntant des systèmes connus des initiés, ses jeunes auteurs semblent faire fi des modes traditionnels de l’édition pour leur préférer là aussi le numérique. On peut trouver par exemple, sur Internet, Cœur de flammes (Plumes solidaires, 2014) un roman de Iman Eyitayo (née en 1988) en deux tomes, mais annoncé comme devant en atteindre quatre. Le résumé du livre à lui seul en dit long : « Aluna vit dans l’ombre, c’est une paria. Elle est née jumelle, synonyme d’arrêt de mort depuis qu’un être mystérieux, le Régisseur, règne en tyran sur son monde. Seulement, lorsqu’elle brise un interdit ancestral par accident et ravive ainsi un ancien conflit avec le royaume voisin, elle se retrouve au centre de toutes les attentions. Elle devra alors faire un choix pour maintenir la paix. Y arrivera-t-elle sans trahir son secret ? » Un autre exemple d’exploration de ce genre nouveau s’intitule Les Chroniques de l'Empire Ntu13, une trilogie de Momi Mbuzé Noogwani et Ataye Mieko. Les premières pages du tome 1, intitulé « Genèse et conquêtes » débutent, avant même le texte, par le plan mythique de l’empire ntu, lui-même frontalier des royaumes ayakini et ngola…

Ainsi ces quinze dernières années de parutions seraient-elles à comprendre comme celles d’une émancipation des auteurs, la littérature pour ados semblant s’affranchir peu à peu du corset moral qui l’enserrait auparavant. Les œuvres évoquant la dureté du monde demeurent, certes et semblent même gagner en gravité jusqu’à la dystopie, comme autant de reflets de notre époque troublée. Les romans à caractère social perdurent également, mais les frontières des alertes deviennent parfois un peu floues, laissant place parfois à la tendresse et la joie de vivre – même si ces sentiments ressemblent parfois à des évocations nostalgiques du passé.

De nouvelles thématiques émergent, permettant d’amener au grand jour, voire dans le débat public, des questions naguère individuelles et taboues, liées à la sexualité. Enfin, la fiction pour les jeunes explore de nouveaux chemins dans lesquels le héros africain prend figure de justicier ou de super-héros, quand ce n’est pas l’histoire qui se recrée au gré de fantaisies urbaines uchroniques14 sorties de l’esprit de jeunes auteurs.

Sans doute la multiplication des écrans et leur richesse potentielle en séries (films, dessins animés…) et récits en tous genres ouvre-t-elle également la voie à de nouveaux imaginaires, dans une Afrique à la population jeune, où le Sud de plus en plus s’intéresse au Sud, à ses histoires et à ses mythes – quitte à en recréer – au moins autant qu’à ce que véhicule le mainstream occidental. Alors vivement les quinze prochaines années !

Merci à Sibylle Weingart, responsable de la littérature francophone à la Bibliothèque internationale pour la jeunesse de Munich.

Notes et références

1. Voir « Faire lire les adolescents de Guinée : la démarche d’un éditeur ». †

2. Sozaboy (Petit minitaire). Babel, 2003, traduit de l’anglais par Samuel Millogo et Amadou Bissiri. Texte initial : 1994. †

3. Sammy Mbenga Mpiala ; ill. Jean de Dieu Niazebo. L’Enfant de la guerre. CEDA/Hurtubise/HMH, 1999. †

4. Comportement meurtrier incontrôlé. †

5. Sammy Mbenga Mpiala ; ill. Jean de Dieu Niazebo. L’Enfant de la guerre. CEDA/Hurtubise/HMH, 1999. †

6. Vents d’ailleurs, 2014, traduit par Jean-Yves Kruger-Katelan. †

7. Sabine Cessou, « Le suicide de Sello Duiker », in Africultures. †

8. Zoé, 2014, traduit par Odile Ferrard. †

9. Dans Le Monde, septembre 2014. †

10. Actes Sud 2009, traduit par Charlotte Woillez. †

11. Actes Sud, 2010, traduit par Charlotte Woillez. †

12. La ville de Kano est le grand centre du cinéma et de la vidéo au Nigeria. On dit aussi “Kanoliwood”. †

13. Édition en ligne, à la demande, 2013. †

14. C’est-à-dire, réinventant l’histoire à partir d’un événement du passé modifié. †

Pour aller plus loin

Née à Paris de parents camerounais, Kidi Bebey est journaliste et auteure. Ancienne rédactrice en chef de magazines (Planète Jeunes et Planète Enfants) puis productrice radio (RFI), elle se consacre désormais essentiellement à l’écriture et à l’édition. Elle est auteure d’albums, de romans d’aventure, de scenarios de bandes-dessinées, de documentaires… qui se situent en Afrique ou en Europe, selon l’inspiration. Docteur ès Lettres et titulaire d’un Mastère d’édition, elle dirige la collection Lucy au sein des éditions Cauris Livres.